年金事務所から『国民年金保険料追納のご案内』のハガキが送られてきて、年金追納を考えている方はいませんか?

「年金追納ってしたほうがいいの?」「どうやってするの?」「追納したけど年末調整はどう書けばいいの?」など分からないことが沢山ありますよね。

私も学生時代の保険料免除期間があり、とっても悩みましたが、色々調べて無事追納することができました。

今年私が実際に行った経験をもとに、年金追納について解説していきたいと思います。

学生時代の年金追納とは?

日本では20歳になると国民健康保険の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられます。

しかし学生については、保険料の納付が猶予や免除される『学生納付特例制度』があり、私もこちらを利用していました。

もちろんきちんと申請・承認を経て免除となっていれば、その期間の保険料は支払わなくても問題はありません。

しかし将来もらえる年金を少しでも増やそうと考えるのであれば、追納したほうがよいということになります。

追納とは「保険料をさかのぼって納めること」です。

学生納付特例期間については、10年以内であれば追納することが可能です。

年金追納のメリットは何?

年金追納には以下のメリットがあります。

老齢基礎年金の金額が増える

保険料の免除・猶予期間がある場合と、保険料を全額納めている場合とでは、年金額に差がでます。

支払っていない期間があるぶん、年金額は低くなってしまうのです。

これを追納すれば、老齢基礎年金の受取額が年間約2~4万円増えるとされています。

1年ではそこまで大きな金額ではなくても、長生きすればするほど累計金額は大きくなっていきます。

所得税・住民税が軽減される

追納をすると、社会保険料控除により所得税と住民税が軽減されます。

年末調整もしくは確定申告の手続きが必要となり、年末調整で社会保険料控除を受ける場合には、国民年金の支払い証明書を添付します。

自営業の場合や、年末調整の際に提出を忘れてしまった場合は確定申告を行います。

私は年末調整により、税金が約3万円弱戻ってきました。

年金追納をしないという選択

基本的にはメリットがある年金追納ですが、中にはしないという選択をされる方もいます。

様々な意見を見た中で、主に以下のような場合には、追納に慎重になってもよいかもしれないと感じました。

年金制度が信用できない

国民年金は優秀な年金のシステムで、返戻率としてもメリットが大きいと言われています。

しかし高齢化社会が続くことにより、制度自体がなくなることはなかったとしても、改悪されていく可能性は考えられます。

「年金は信用できない」「きっと年金なんてもらえないだろう」など不信感が強いという方は、無理に追納をせずにご自身で貯えていく方向でもよいかもしれません。

投資のほうが利益が出る

昨今は何かしらに投資をしている方も増えており、正しい知識を身につければリスクを低く抑えて運用することも可能かと思います。

そのため、年金を追納するお金があるなら、自分で運用したほうが高い利回りを出せると考える方もいらっしゃいます。

私の場合は年金は年金、投資は投資と分けて考える派のため年金追納をしましたが、この意見にも納得感はあります。

お金がなく生活が苦しい

今現在の生活が困窮していたり借金がある場合は、年金追納をするべきタイミングではないと考えてよいでしょう。

まずは今の生活を安定させること、もし借金がある場合は可能な限り一刻も早く完済することが最優先です。

年金追納の手順

年金追納をされる方は、これから紹介するやり方をご参照ください。

年金事務所へ申請する

追納するには年金事務所へ申請を行う必要があります。

お住まいの地域の年金事務所で追納の申し込みをするか、もしくは申請書を郵送で年金事務所へ提出します。

年金事務所へ直接行かれる場合は、そちらでの案内に従って手続きを進めてください。

私は郵送で行ったので、その方法について説明させていただきます。

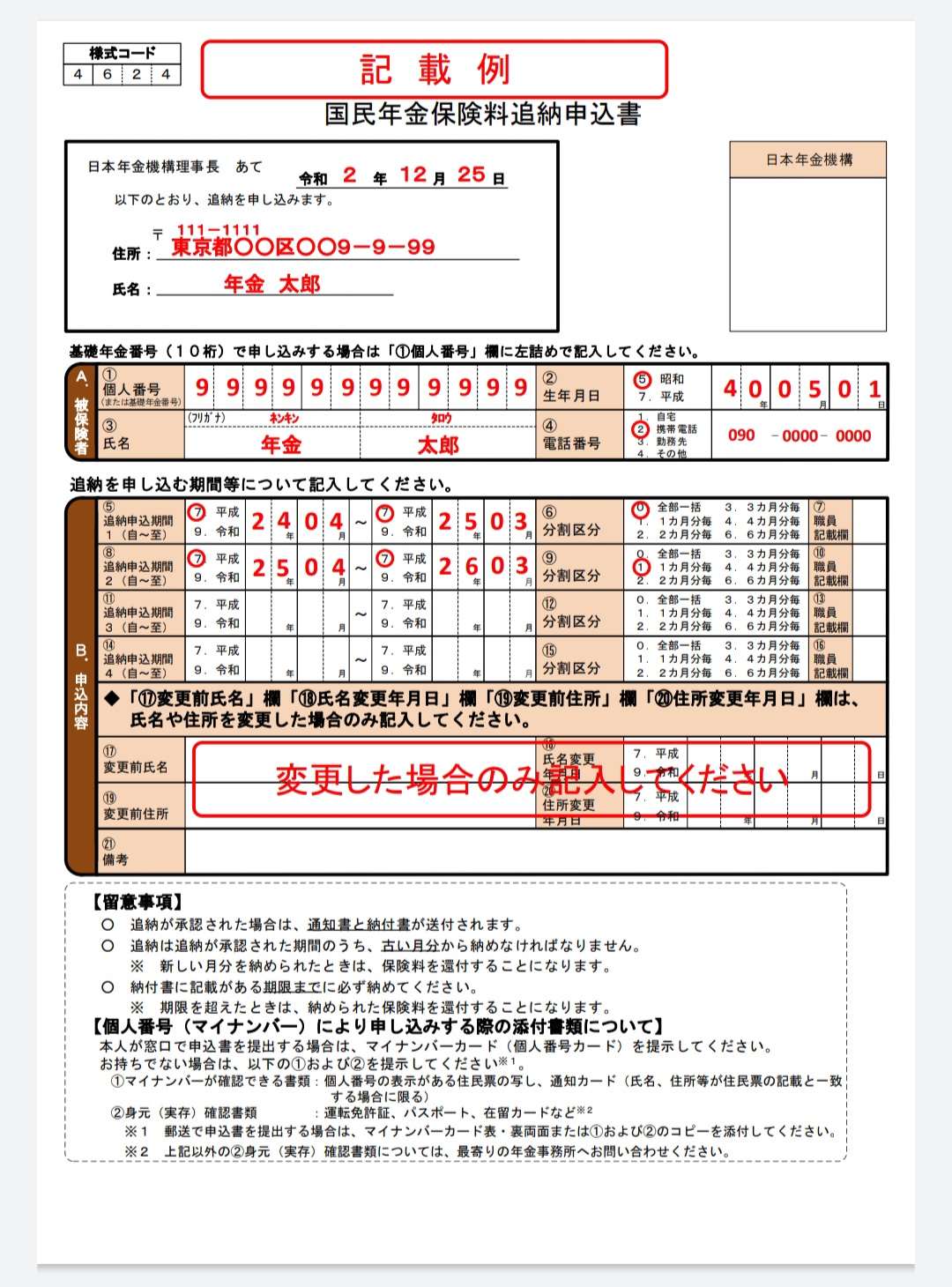

日本年金機構のHPから申請用紙をダウンロードします。(ケース5)

記載例はこのようになっています。

10年前の応答月から追納したい場合の書き方

学生納付特例期間の追納は、10年前までさかのぼって申し込むことができます。

ですがちょうど10年前の同じ月の分を追納したい場合は、書き方に少し注意が必要です。

私は2021年8月に、ちょうど10年前の2011年8月分からの追納を申請しました。

郵送のため申請書を送ってから年金事務所がすぐに受理してくれるのか分からなかったので、あらかじめ電話で確認したところ、次のように記載するよう回答を得ました。

⑤追納申込期間1:平成23年8月~平成23年8月

⑥分割区分:1.1カ月分毎

⑦追納申込期間2:平成23年9月~○○

⑧分割区分:0.全部一括

10年前の応答月の追納は、年金事務所に到着するタイミングによってはできない可能性もあるとのことでした。

そのため追納申込期間の1行目は、1カ月分だけ単独で記入するようです。

申込期間は年度毎に行を変えて書く

記載例でも「平成24年4月~平成25年3月」と「平成25年4月~平成26年3月」で2行に分けてありますが、分割区分は「全部一括」と「1カ月分毎」で異なっています。

私はすべての期間を一括にしたかったので、書き方を電話で確認したところ、その場合であっても年度毎に行を変えてくださいとのことでした。

行を変えて書くことでその後届く納付書も複数枚に分割されるのですが、支払い自体は1度で行うことができます。

免除期間以降の住所や氏名の変更も記入する

私は学生納付特例で免除となっている時期は実家に住んでいましたが、その後別の住所へ引っ越しています。

とはいえ何年も前に住所変更しており、年金事務所からのハガキも現住所へ届いています。

記載例の「変更した場合のみ記載してください」の箇所を書く必要があるか確認すると、念のため記入してくださいとのことでした。

本人確認書類を同封

申請書とともに、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、もしくは以下1および2のコピーを添付します。

- マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し

- 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

必要書類を郵送する

記入した申請書と本人確認書類のコピーを封筒に入れて、重さに応じた切手を貼り年金事務所へ送付します。

封筒はご自身でご用意ください。

また、学生納付特例の頃とは別の住所へ引っ越している場合、封筒の宛先は今住んでいる住所の近くの年金事務所にしてください。

年金事務所からのハガキの差出人欄には、学生時代住んでいた地域の年金事務所が記載されていますが、申請書類の送付先はあくまで現住所を基準に考えます。

承認通知書と納付書が届く

申請書類を郵送したらその後、年金機構から『国民年金保険料追納申込承認通知書』と『納付書』が送られてきます。

承認通知書には期間毎に納付期限が記載されていますので、期限までに納付書を使って支払います。

納付期限までに追納をしなかった場合は、この承認は無効となります。

納付書を使い追納保険料を支払う

年金追納については、口座振替やクレジットカードでの支払いは不可となっています。(国民年金を普通に納付する場合は、手続きをすれば口座振替やクレジット払いが可能)

届いた納付書を使って、金融機関や郵便局、コンビニなどで支払ってください。

これで年金追納自体の手続きは完了です。

年末調整の書き方

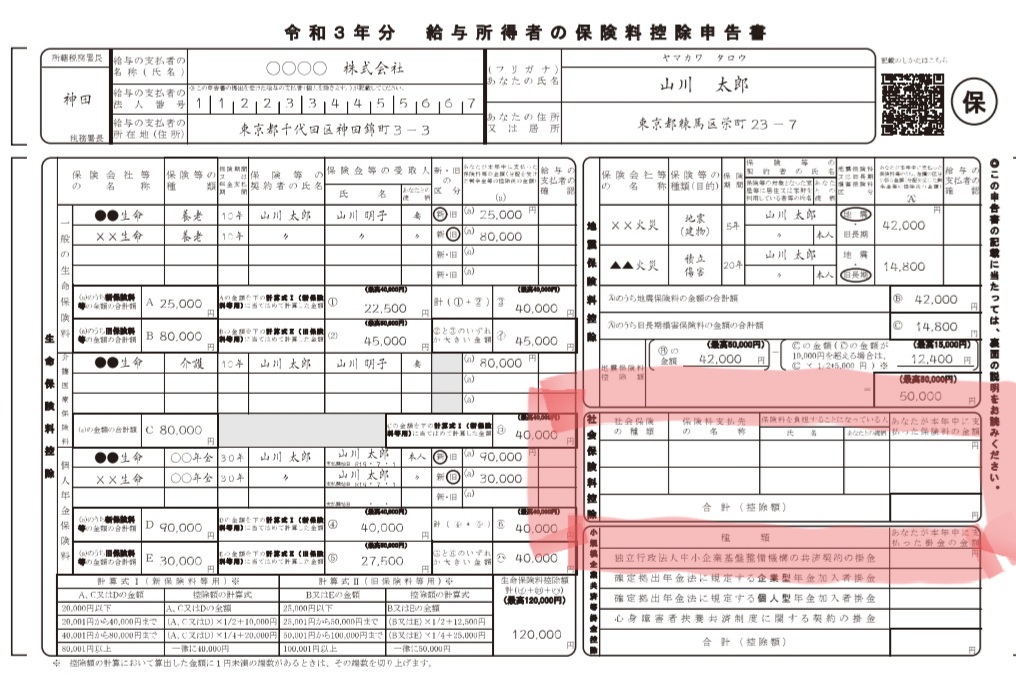

年金追納をしたあと忘れてはいけないのが、年末調整もしくは確定申告の手続きです。

これにより社会保険料控除で所得税と住民税が軽減されることになります。

私は年末調整をしたためその書き方についてご説明させていただきます。

控除証明書を添付する

追納を行うと、10月下旬頃に『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から送られてきます。

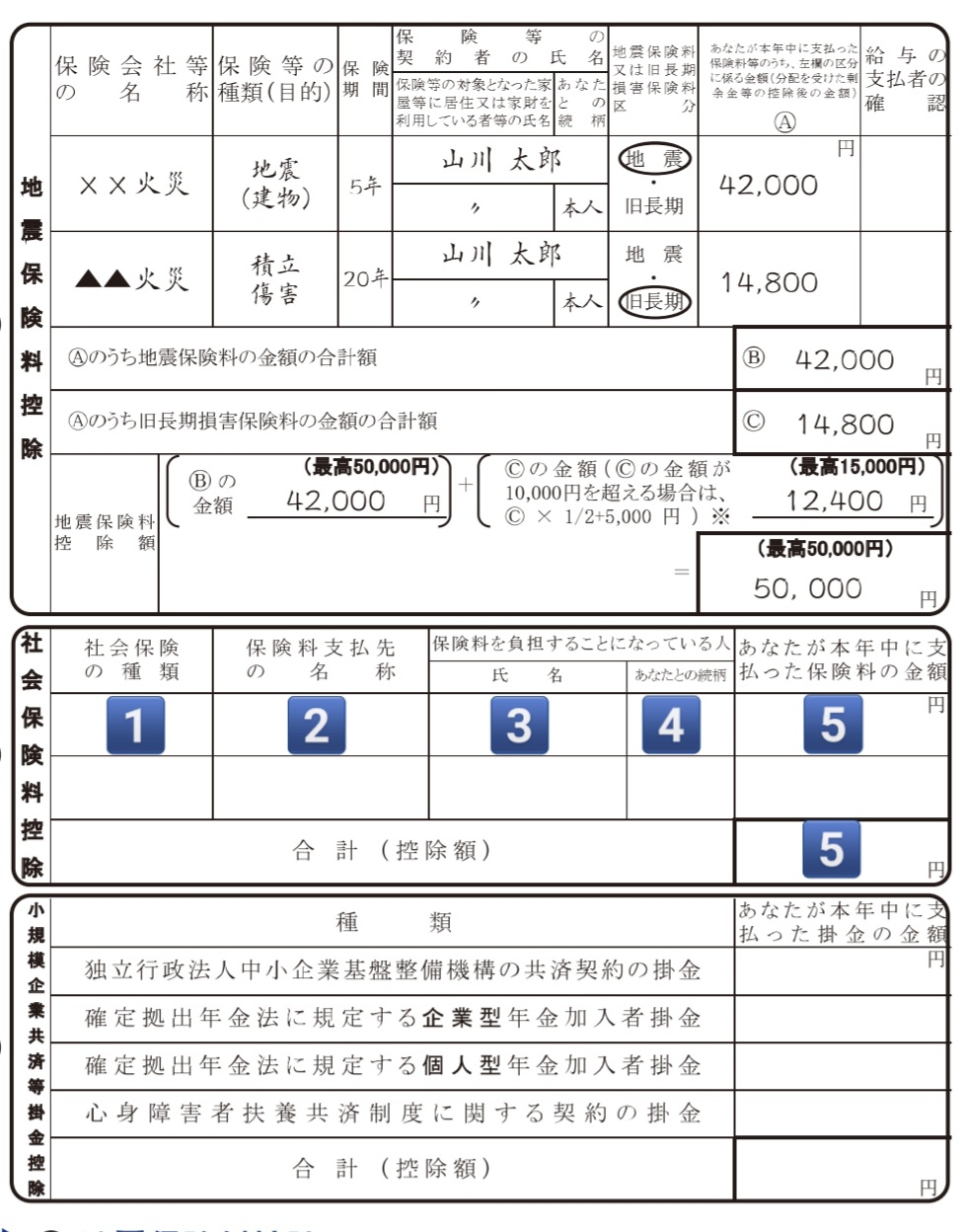

年末調整の際には、『給与所得者の保険料控除申告書』の裏面に、この控除証明書を貼付します。

保険料控除申告書を記入する

『給与所得者の保険料控除申告書』の表面の、『社会保険料控除』の箇所を記入します。

1️⃣:国民年金

2️⃣:日本年金機構

3️⃣:(ご自分の氏名)

4️⃣:本人

5️⃣:(追納した保険料の金額)

以上のように記載を行い、会社へ提出します。

年金はできるだけ追納を

国民年金は優秀な年金のシステムです。

様々な考え方はありますが、基本的に追納はメリットがあり未納のままではもったいないので、制度をうまく活用するようにしましょう。

まだすぐに追納はできない、もう少し考えたいという方も、10年のリミットがありますので、一度ご自分の猶予や免除の期間がどのくらいあるのか把握しておくとよいでしょう。

追納をされる際には、この記事の手順や年末調整の書き方が参考になれば嬉しいです。

コメント