はじめに

毎年2月から3月にかけて行われる確定申告。

「何から始めればいいのかわからない」「専門用語が難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、確定申告の基本から手続き方法までを初心者向けに解説します。

副業やフリーランスでの収入がある方、会社員で副収入がある方など、さまざまなケースに対応した情報をお届けします。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得を税務署に申告し、所得税を納付または還付を受ける手続きです。

日本の税金には、税額が自動的に決まる「賦課課税制度」と、自分で税額を計算して申告する「申告納税制度」があります。

所得税は後者に該当し、自ら所得を計算して申告する必要があります。

所得と収入の違い

「収入」とは、仕事などで得た総額のことを指します。

一方、「所得」は収入から必要経費や控除を差し引いた金額です。

例えば、フリーランスの場合、売上(収入)から経費を差し引いたものが所得となります。

こちらの記事もおすすめ⇒収入と所得の違いは何?覚えておきたい年末調整に役立つ知識を簡単に

所得の種類

所得には10種類ありますが、確定申告でよく扱われるのは以下の3つです:

- 給与所得:会社などから受け取る給料

- 事業所得:自営業やフリーランスでの収入

- 雑所得:副業や一時的な収入など

確定申告が必要なケース

確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額、働き方によって異なります。

会社員で副業をしている場合

副業による所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。

ただし、20万円以下であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

アルバイトやパートを掛け持ちしている場合

メインの勤務先で年末調整が行われていない場合、年間の収入が103万円を超えると確定申告が必要です。

自営業やフリーランスの場合

原則として、確定申告が必要です。

事業所得として収入を申告し、必要経費を差し引いて所得を計算します。

実はこんな人も確定申告すると得になる?

確定申告では、払いすぎた税金を取り戻せることもあります。

給与の税金は、額面年収全額ではなく、給与所得控除や各種所得控除を引いた後の「課税所得」で決まります。

この所得控除は、確定申告をしないと適用されない場合も多いため、申告で課税所得を減らせる可能性があります。

ただし副業収入や、源泉徴収されない投資の利益があると、逆に確定申告で税金を払う義務がある場合もあります。

確定申告すると得になる場合には以下のような例があります。

花粉症や頭痛薬をドラッグストアでよく買った

「セルフメディケーション税制」の対象(医療費控除の特例)

年間の医療費の自己負担が10万円を超えた分を所得から引けるのが医療費控除です。

ただし10万円を超えなくても、「対象の市販薬だけで1万2000円を超えた分」は、上限8万8000円まで控除の対象になります。

「スイッチOTC」と呼ばれる市販薬が対象で、パッケージに以下のロゴが表示されているものが多いのでチェックしてみてください。

投資で損をした

「損失の繰り越し控除」が使える

株式や投信を売却し損が出た場合、実は確定申告をしたほうが得をします。

その年の税金は戻りませんが、今回の損失と、翌年以降の3年間に出た投資の利益を相殺できるため、翌年以降の税金が減る可能性があるからです。

例えば…昨年30万円の損を出して、今年から3年以内に50万円の利益が出た場合、課税されるのは20万円分のみとなります。

なお損益通算できるのは、同じグループの投資対象同士のみです。

- 株・投信・債券は同じ所得区分のため損益通算可

- FX・先物・オプションは同じ所得区分のため損益通算可

2年目にさらに繰り越す場合はもう一度申告を行います。

スリや置き引きの被害を受けた

「雑損控除」が使える

自然災害や火災で家や家財に被害が出たり、 盗難や横領の被害に遭ったりしたとき、損害額が一定額を超えた分を所得から差し引けるのが雑損控除です。

基本的には、損害額から保険金などで補填された分を除いた金額のうち、年収の10% を上回った分が控除金額となります。

損害額の計算は、税理士などプロに相談をするのがよいでしょう。

夫婦どちらかが長い育休を取った

「配偶者控除」がその年だけ適用

共働き夫婦の片方が長期間、育児休業を取得した場合、 育児休業給付金で休業期間中の収入はある程度補われます。

しかし実は、この給付金は、配偶者控除の適用基準を計算する際の所得には含めなくてよいのです。

つまり8カ月間育休を取った場合、残りの4ヵ月間分の給料が103万円以下なら、配偶者が配偶者控除の適用を受けられます。

確定申告の手続きステップ

確定申告は以下のステップで行います:

- 収入の集計:源泉徴収票や請求書などを集め、1年間の収入を把握します。

- 必要経費の集計:経費として計上できる支出を整理します。

- 申告書の作成:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用して申告書を作成します。

- 申告書の提出:e-Tax(電子申告)や郵送、税務署への持参で提出します。

- 納税または還付の手続き:納税が必要な場合は期限までに納付し、還付がある場合は指定口座に振り込まれます。

スマホで確定申告が便利!明細などの資料添付も不要

令和元年分の確定申告から、スマホとマイナンバーカードがあればネットで申告が終えられる(e-Tax)ようになりました。

また、スマホ専用の画面で入力でき、すべての所得控除に対応しています。

各種書類(給与所得や年金の源泉徴収票、医療費の領収書や明細、証券会社の特定口座年間取引報告書など)の提出も不要です。

ただし書類の添付は不要でも、手元での保存は必要なので注意してください。

なおマイナンバーカードの発行には申請から約1ヵ月かかるため、持っていない人でe-Tax希望の場合は事前に対応しておきましょう。

準備しておくものリスト

給与所得者が確定申告を行う際に用意しておくべき書類には主に以下のものがあります。

- マイナンバーカードとそのパスワード

- 勤務先の源泉徴収票(ダブルワークの方や1年の途中で転職をした方は全ての源泉徴収票)

- (年金受給している場合)受給年金の源泉徴収票

- (ダブルワークなどで片方の勤務先は年末調整されている場合)扶養控除等申告書などの写し

- (年末調整で控除を受けてない場合)社会保険料控除や生命保険・地震保険料控除の証明書

- 医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの寄付金控除等の各種証明書

- (税務署から送付されている場合)予定納税額の通知書

- 納付がある場合は支払いに使うクレジットカード等の番号

- 還付がある場合は銀行口座の預金口座番号

申告書作成のポイント

準備ができたら国税庁の確定申告書等作成コーナーへアクセスして申告書を作成しますが、その中で私自身が悩んだポイントについて解説します。

マイナポータル連携は必要?

国税庁が公開しているスマホ申告マニュアルではマイナポータル連携をする流れになっていますが、私はこれができず何度も同じ画面のループになってしまいました。

しかし、マイナポータル連携を利用しなくても、控除証明書等を直接入力する方法で申告書を作成することができるため問題ありません。

マイナポータル連携を利用しない場合は、「マイナポータル連携の選択」画面で「連携しないで申告書等を作成する」を選択して進んでください。

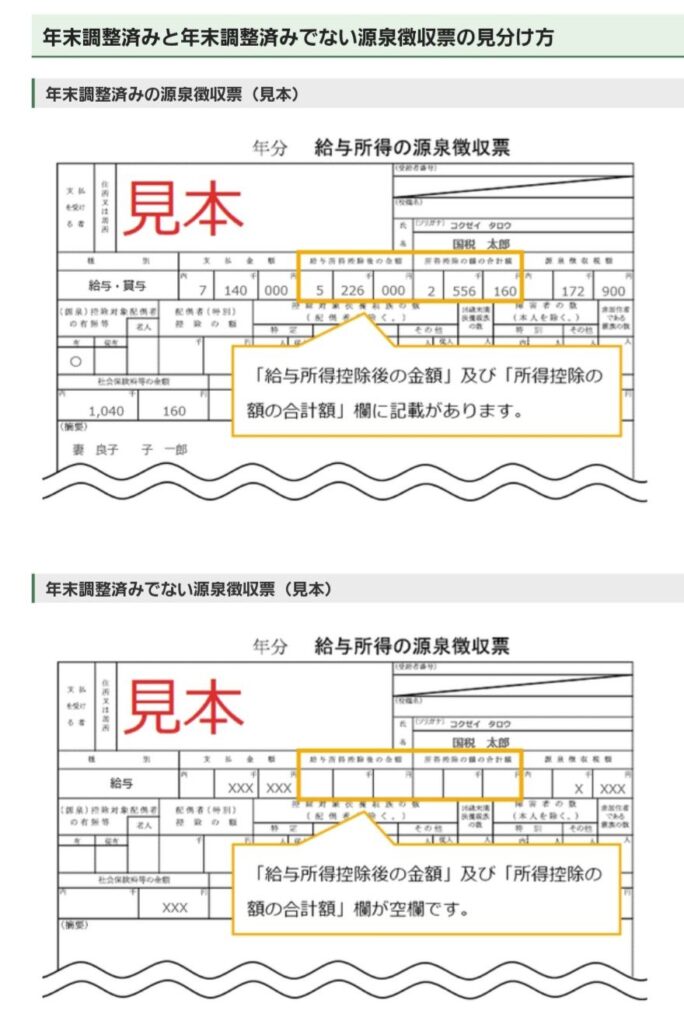

源泉徴収票で年末調整済か確認するには?

自分が年末調整済みかどうかを確認するには、年末に会社から支給される源泉徴収票を確認しましょう。

源泉徴収票には様々な項目があり、数字の記載も多いためどこを見たらよいのかわかりづらいですが、確認すべき項目は所得控除の額の合計欄です。

年末調整がされている場合、その欄には合計値が記入されています。

逆にここが空欄であれば年末調整が行われていないということになります。

「生計を一にする配偶者がいる方」とは?

国税庁の定義によると、「生計を一にする」とは日常の生活の資を共にすることを指します。

また同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者のことです。

確定申告後の見直しポイント

申告後も以下の点を確認しましょう:

- 記入ミスや漏れがないか:売上や経費の二重計上や漏れがないか確認します。

- 控除の適用漏れがないか:医療費控除やふるさと納税など、適用可能な控除を漏れなく申告しているか確認します。

- 電子申告のメリットを活用しているか:e-Taxを利用することで、青色申告特別控除の65万円控除が適用されるなどのメリットがあります。

万が一、申告内容に誤りがあった場合は、速やかに「修正申告」や「更正の請求」を行いましょう。

まとめ

確定申告は、自分の所得を正確に把握し、適切に税金を納めるための大切な手続きです。

初めての方や副業を始めたばかりの方でも、基本的な流れを理解すればスムーズに進められます。

早めの準備と正確な申告で、安心して新しい年度を迎えましょう。

コメント