通販で商品を購入したときに誤った品物が届いてしまい「着払いで返送してください」と依頼されることがあります。

またフリマアプリなどを利用されている方は、着払い(購入者負担)で商品の出品を行うこともあるかもしれません。

普段は元払い(発送者が料金を支払う)でしか発送しない方にとって、「着払いってどうやるの?」「料金受取人払いと違うの?」と戸惑うことも少なくありません。

この記事では、ゆうパケットを着払いで発送するやり方を中心に、着払いの基本知識、対応している発送方法、実際の手順、注意点まで詳しく解説します。

着払いとは?料金受取人払いとの違い

まずは用語の整理からしておきましょう。

着払い

配送にかかる送料を受取人が負担する方法です。

送り主は送料を支払わずに発送でき、受取人が荷物を受け取る際に運送会社へ支払います。

宅配便やゆうパックなどで広く利用可能です。

料金受取人払い

郵便局が提供している仕組みで、差出人が切手を貼らずに差し出せる郵便サービスです。

封筒に専用の表示を印刷し、あらかじめ郵便局と契約している企業や団体だけが利用可能。

返送封筒などで見かける形式ですが、一般の個人は利用できません。

👉 つまり、個人が「返送してください」と言われたときに使うのは着払いです。

ゆうパケットは着払いに対応している?

ゆうパケットは着払いに対応しています。

ゆうパケットは「厚さ3cm・重さ1kgまでの小型荷物」を安く送れるサービスで、メルカリなどのフリマアプリで利用されることも多く、支払い方法は元払いと着払いのどちらも可能です。

販売元から「着払いで返送してください」と指定がある場合などは、小型の品物でしたらゆうパケットの着払いで対応することがおすすめできます。

ゆうパケットの詳細についてはこちらの郵便局の公式ページをご参照ください。

着払いに対応している発送方法

この記事ではゆうパケットを例に解説を行っていますが、着払いが利用できる発送方法は他にも様々あります。

着払いに対応している発送方法の種類は以下の通りです。

日本郵便

日本郵便で着払いを利用できるのは、以下の3種類です。

- ゆうパック

- ゆうパケット

- ゆうメール

重さが25kg超~30kg以内の「重量ゆうパック」でも着払いが利用できます。

また「ゆうパック」利用時はセキュリティサービスを追加できたり、「ゆうメール」利用時は速達や書留、特定記録などのサービスを追加することもできます。

ただしいずれも追加料金が必要となるため注意してください。

ヤマト運輸

ヤマト運輸で着払いを利用できるのは、以下の種類です。

- 宅急便

- クール宅急便

- パソコン宅急便

- 宅急便コンパクト

- 宅急便コンパクト薄型

- ゴルフ宅急便

- スキー宅急便

- 空港宅急便

ただし「宅急便コンパクト」はコンビニからの発送や、「スマホで送る」サービスを利用できませんのでご注意ください。

加えて「ゴルフ宅急便」「スキー宅急便」「空港宅急便」は、自宅や勤務先などに送る場合のみ利用できる点も覚えておきましょう。

佐川急便

佐川急便で着払いが利用できるのは、以下の種類です。

- 飛脚宅急便

- 飛脚ラージサイズ宅急便

- 飛脚クール便

- 飛脚航空便

- 飛脚ラージサイズ航空便

- 飛脚即配便

- 飛脚特定信書便

- 飛脚ハンガー便

佐川急便では、送りたい荷物に合わせて着払いが利用可能です。

ただし飛脚メール便などは着払いできないのでご注意ください。

【実体験】誤配送品をゆうパケット着払いで返送した手順

先日、自宅に通販で注文した商品とは違う品物が届き、販売元へ問い合わせたところ「お手数ですが着払いで返送してください」と依頼がありました。

着払いを使ったのは初めてでしたが、実際の手順は思った以上に簡単でした。

梱包する

ゆうパケットには専用の梱包材はないため、手持ちの袋などを使って包みます。

届いたダンボールや袋を再利用してもOKです。

ゆうパケットのサイズは、3辺合計60cm以内、長辺34cm以内、厚さ3cm以内、重さ1kg以内のため、この規定に収まるよう梱包しましょう。

破損しないようにしっかりテープで留めたり、品物によってはプチプチも使うとより安心です。

郵便局に持ち込む

近くの郵便局に荷物を持って行き、「着払いで発送したい」と窓口で伝えます。

郵便局は店舗により窓口の営業時間や曜日が異なるため、こちらのゆうゆう窓口・集荷・配達に関する郵便局を調べるより事前にご確認ください。

また郵便窓口は込み合うことも多いため、なるべく時間に余裕のあるときに行くのがおすすめです。

最近は整理券も導入されているようでした。

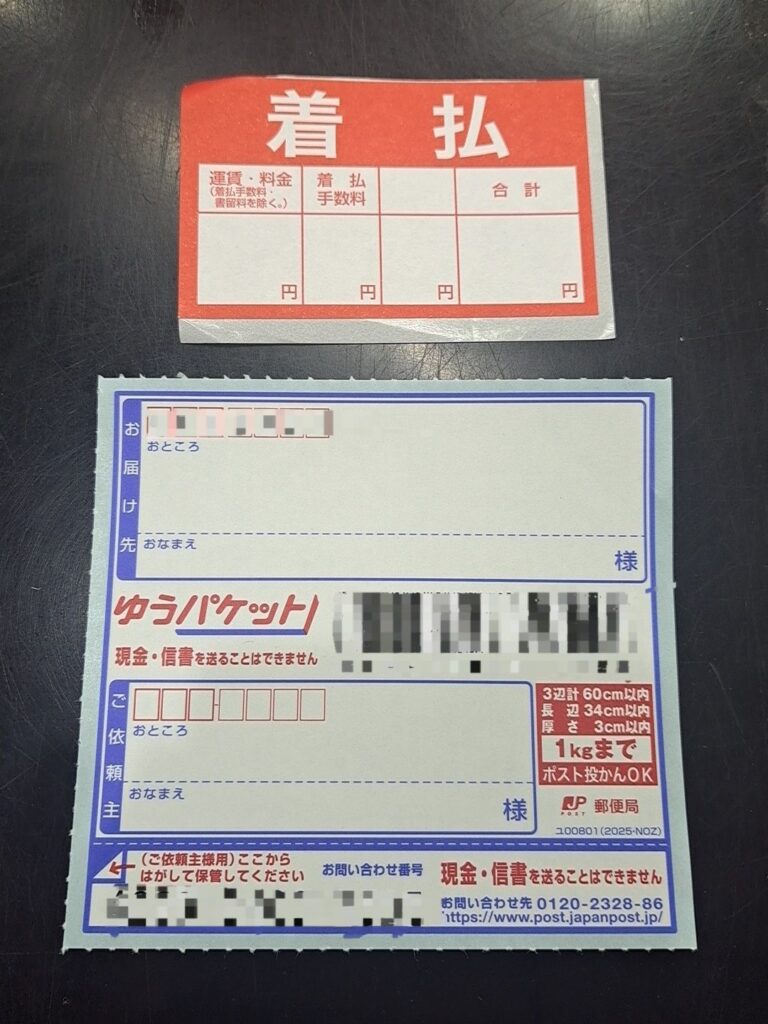

ゆうパケットのシールを記入

窓口でゆうパケット専用のシールと着払いシールを受け取り、以下を記入します。

- お届け先(販売元の住所・名前)

- ご依頼主(自分の住所・名前)

※着払いシールは窓口でサイズを測ってから郵便局側で料金などを記入してくれるため、何も書かなくて大丈夫です。

発送物に記入したシールを貼って窓口へ提出します。

料金は受取人が支払う

着払いのため発送時に料金は不要です。

受取人(販売元)が品物を受け取る際に支払います。

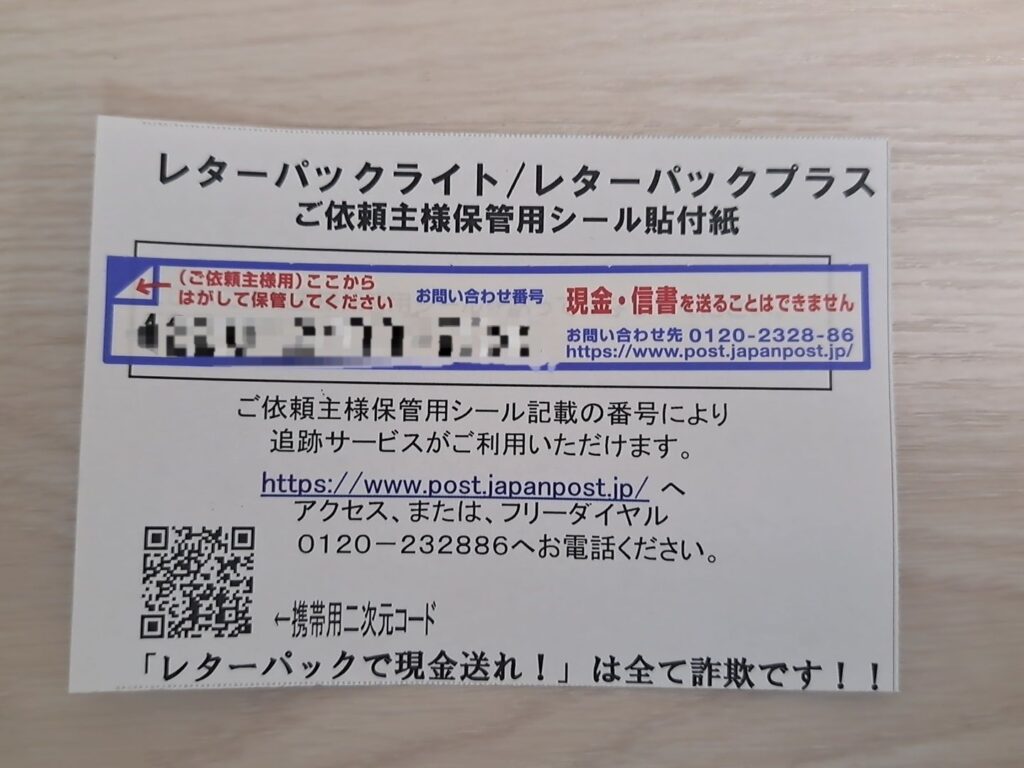

追跡番号の用紙を受け取る

追跡番号(お問い合わせ番号)記載のシールが貼られた用紙を受け取り、発送手続きは完了です。

この番号により荷物の追跡サービスが利用できるので、きちんと発送できたか気になる場合に確認したり、届け先からも確認できるよう番号を知らせたりするとよいでしょう。

その他ゆうパケット着払い発送の豆知識

専用シールはアプリで作成可能

ゆうパケットの専用宛名シールは、窓口で手書きする方法の他に、日本郵便アプリでの作成が可能です。

発送までの流れは以下のとおりです。

➀アプリ内で宛名ラベルの情報を入力し、二次元コードを作成

②郵便局窓口または郵便局に設置してある専用プリンタ「ゆうプリタッチ」で宛名ラベルを印字

③荷物にラベルを貼付け発送

ポスト投函での発送も可能

ゆうパケットの着払いは、郵便局の窓口で受け付ける他、ポスト投函も可能です。

窓口での発送時には「着払い」と伝えて専用シールを貼りますが、ポスト投函の場合は外装の表面に「着払い」と赤字で明記しましょう。

郵便局に行く時間がないときに便利です。

ただし、ポストの郵便物でゆうパケット着払いのものは滅多にないため、局員の方が着払いであることに気付けない可能性もあります。

ポスト投函により局員の方の負担が増えたり郵便事故に繋がる恐れもあるようですので、基本的には窓口で差し出すほうがよさそうです。

相手に確認すること

以下の点については、事前に届け先に確認しておくようにしましょう。

- 着払いで料金と手数料を支払いいただくことの事前承諾

- 発送方法の指定があるか

- 返送先の住所と名前

まとめ:着払い発送は難しくない!

「着払いで送ってください」と言われると難しそうに感じますが、実際には想像よりも簡単です。

ポイントを簡単にまとめると以下の通りです。

- 料金受取人払いは企業向けサービスで、個人は利用不可

- 個人が利用できるのは「着払い」

- ゆうパケットは着払い可能

- ゆうパケットでの手順は、梱包した品物を郵便局へ持ち込み「着払いでお願いします」と伝えて指示に従うのみ

通販で誤配送や不良品があった際に、慌てず対応できるよう、この記事を参考にしてみてください。

コメント